一般貨物自動車運送業許可~「許可要件編」

一般貨物自動車運送業とは、

他人の需要に応じ、有償で、貨物を自動車(軽自動車・二輪を除く)で運送する事業であって、不特定多数の荷主の貨物を運送するものをいいます。

簡潔に説明すると

「緑ナンバーのトラックで、他人の荷物を有料で運ぶ事業」で、特定の荷主ではなく、いろいろな荷主(不特定)から依頼を受けて運ぶ形になります。

目次

1・一般貨物自動車運送業許可要件

| 要件区分 | 内容 |

|---|---|

| 人的要件 | 運行管理者・整備管理者の選任代表者・役員に欠格事由がない |

| 物的要件 | 営業所・休憩仮眠施設・車庫・車両を基準に適合して確保している |

| 財産的要件 | 事業開始に必要な自己資金がある(700~1,000万円程度) |

| 法令遵守要件 | 法令試験合格者がいる過去に違法運送歴等がない |

2・人的要件

1・経営者の要件

以下のいずれかに該当する場合、許可を受けられません(=欠格事由)。

※対象:法人の代表者、役員、個人事業主、親会社、子会社、グループ会社などです。

❌ 欠格事由の具体例

簡単に表にしてみました。

| 項目 | 欠格事由の内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 1 | 禁錮以上の刑に処され、執行が終わってから5年を経過していない者 | 懲役刑や重大な交通犯罪歴等 |

| 2 | 貨物自動車運送事業法や道路運送法等に違反し、許可取消を受けてから5年を経過していない者 | 白トラ行為(無許可営業)など |

| 3 | 暴力団員または暴力団との密接な関係者 | 暴排条例による排除対象 |

| 4 | 破産手続開始の決定を受けて復権していない者 | 法人・個人いずれも該当する可能性あり |

| 5 | 法令試験を不正に受けたことがある者 | 替え玉受験など |

| 6 | 業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者 | 虚偽申請・社会通念上の問題 |

細かい条文は下記のとおりです。

1・許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。

2・許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。

3・許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。

4・許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。※第32条→一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5・許可を受けようとする者が、第60条第4項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。※第60条第4項の規定→国土交通省職員による立ち入り検査のこと。いわゆる処分逃れ。

6・第4号に規定する期間内に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。

7・許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第3号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。

8・許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。

2・運行管理者の要件

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 人数要件 | 原則として営業所ごとに1名以上(車両30両までは1名、それ以上は車両30両ごとに1名追加)※29台までは1名。 |

| 資格要件 | ・国土交通省の運行管理者試験に合格、登録された者(基礎講習修了者) ・一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務経験を有し、その間に基礎講習1回と一般講習4回の合計5回以上を受講したもの。 |

| 選任届出 | 許可申請時に「選任予定者」を届出し、許可後に正式な「選任届」を提出 |

| 専任性 | 他の事業所や会社と兼任不可。常勤である必要あり。 |

| 職務内容 | 点呼、運行指示、勤務時間管理、アルコールチェック、安全指導など |

※許可を取得した後に何らかの理由によって5台未満になったとしても特例事業以外(霊きゅう運送、一般廃棄物運送、島しょ等地域運送で5台未満)の一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者を選任しておく必要があります。

3・整備管理者

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 人数要件 | 営業所ごとに1名以上選任が必要 |

| 資格要件 | 次のいずれかを満たすことが必要 ① 2年以上の実務経験を有し、整備管理者選任前研修を修了した者 ② 自動車整備士技能検定に合格した者(1、2、3級。種別は問わない。) |

| 専任性 | 他事業所との兼職も認められているものの、確実に適切な整備管理が行われることが求められる。 |

| 選任手続き | 許可申請時に「選任予定者」を提出し、許可後に「選任届」を運輸支局へ届出 |

| 職務内容 | 点検整備計画の作成、整備記録の保存、車両の定期点検の管理、整備業者との調整 など |

実務経験として認められる点検又は整備について簡単に記載すると

・整備工場、給油所等における整備要員としての経験

・自動車運送事業者の整備実施担当者としての経験

などのことをいいますが、ここでいう整備工場とは何の資格もないようなところではなく、指定工場や認証工場のことを指します。

3・物的要件

1・営業所、休憩・睡眠施設の要件

(1)営業所の要件

- 必要な設備(固定電話・FAX・書類保管施設等)

- 応接・ミーティング等が出来るスペース

- 運輸局によっては、面積要件有(各運輸局に確認が必要)

- 最低面積要件はなし

上記記載の設備やスペースについては、なくても仕事が滞りなく出来るというのであれば、必ず必要という訳ではないようです。

(2)休憩、睡眠施設の要件

基本的には、営業所に休憩、睡眠施設を併設することが多いと思いますが、営業所に併設できない場合については、車庫に併設することも認められています。

休憩、睡眠施設においても最低面積要件はありませんが、ここで1点注意が必要です。

基準として「睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり、2.5㎡以上の広さを有すること」とあるので、「人数×2.5㎡」の広さを確保する必要があります。

あくまでも夜間運行が必要になる場合等で睡眠を与える必要がある運行がある場合のみ上記要件を満たす睡眠施設が必要になるのです。

睡眠を与える必要がない場合は、一般的に飲食が出来るようなテーブルと椅子を置ければ大丈夫です👌

※営業所と休憩・睡眠施設を別個の部屋として用意する必要もなく、パーテンションで区切る必要もないですが、行政担当者によっては求める人もいるようです。

※ドライバー目線で考えれば、休憩施設はいいとして睡眠施設については、別個の部屋若しくはパーテンションで区切られている方がしっかり休憩が取れ、後の運行も安全に取り組むことができると思います。

2・距離要件

(1)営業所と車庫の距離

原則は営業所に併設とはなりますが、地域の特性等で全ての運送会社が営業所に併設できるとはいえず、併設できない場合の距離要件が各運輸局で定められています。

| 地方運輸局 | 原則距離要件 | 備考 |

|---|---|---|

| 北海道運輸局 | 原則 10km以内 | 札幌市以外の地域に営業所を設置する場合は、5㎞以内 |

| 東北運輸局 | 原則 5km以内 | 地形上やむを得ない場合は個別判断 |

| 北信越運輸局 | 新潟、長野5㎞以内・富山、石川10㎞以内 | 県によって異なるため、要確認 |

| 関東運輸局 | 原則 10km以内 | 東京特別区及び横浜市、川崎市は、20㎞以内 |

| 中部運輸局 | 原則 10km以内 | 書類上で直線距離計算を要求 |

| 近畿運輸局 | 原則 10km以内 | 5㎞以内の地域あり、申請時に要確認 |

| 中国運輸局 | 原則 5km以内 | 個別判断で緩和可(山間部など) |

| 四国運輸局 | 原則 5km以内 | 地域事情で対応柔軟な場合あり |

| 九州運輸局 | 原則 5km以内 | 政令指定都市は10㎞以内 |

| 沖縄総合事務局 | 原則 5km以内 | 離島地域等は柔軟に対応 |

(2)休憩・睡眠施設と車庫の距離

例として、関東運輸局管内では、

営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10㎞を超えないもの(東京都特別区及び神奈川県横浜市、川崎市にあっては20㎞)

また北海道運輸局管内では、

車庫相互間の距離が5㎞を超えない(札幌市にあっては10㎞)

とされています。

他の運輸局では、特に明示はされていないようなので、申請する際には確認する必要があります。

3・都市計画法等による要件

(1)用途地域

営業所は基本的に事務所扱いですが、付随して車庫や整備施設がある場合はその規模に応じた制限があります。

- 商業地域・工業地域→ 原則として事務所・営業所・車庫ともに設置可。用途地域で問題になることはないと思われます。

- 市街化調整区域→原則設置不可です。トレーラーハウスであれば認めれるケースもあります。

- 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域→ 営業所(事務所)は設置可。ただし、併設の車庫はトラックの規模による制限あり。

- 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域→ 営業所設置不可に近い(小規模事務所や駐車場用途であっても不可の場合多い)。

(2)非農地

建物が建っている場所が農地だと認められません。登記上の地目が農地だと認められませんが、農地転用済み(未登記)、もしくは非農地証明が出るようなところであれば認可されるでしょう。

(3)住民協定等

滅多にないことですが、地域独特の規則や住民協定によって不可となることもありえますので、営業所の設置を検討している各市町村や運輸行政に確認することも重要です。

(4)その他

河川周辺等の地域であれば、雨水浸透阻害行為許可などの手続きが必要となる可能性もあますし、保安林の場合には特別な許可が必要になることもあります。

4・使用権原

一般貨物自動車運送業に限らず、建設業許可や車庫証明まで営業所や保管場所が自己所有なのか他人所有なのかが重要になってきます。

(1)自己所有

登記済み→登記簿謄本を添付

未登記→売買契約書、建築確認書、課税証明書等で疎明

(2)賃貸

原則→賃貸借契約書を添付 ※使用目的が倉庫となっている場合は注意が必要です。

賃貸借契約書がない場合→使用承諾書に所有者等が押印したものを添付

※賃貸借の期間が2年以上必要ですが、自動更新の記載があれば問題ありません。自動更新の記載がない場合は、契約書の変更や別途上申書にて2年以上借りる旨の記載をした上で添付する必要があります。

5・車庫の要件

(1)広さ

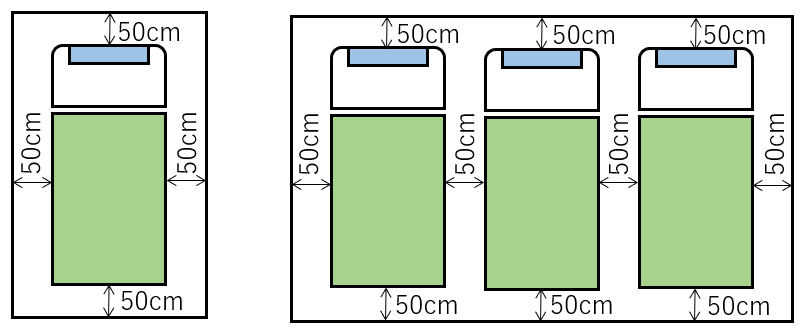

関東運輸局管内(他の運輸局も同様)では

車庫と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。

とのルールがあります。

また月極の1台置きの駐車場の場合は、50cmではなく、縦、横に1mの余裕がなければならず、要件を満たすのは意外に難しいと考えられます。

(2)距離要件

営業所や他の車庫(休憩・睡眠施設が営業所併設でない場合)からの5㎞~20㎞(地域により異なる)の距離制限があります。

(3)前面道路の幅

- 国道の場合は幅員寸法不問のところも多い

- 基本的に6.5mの幅員があれば、2.5mまでの車両の通行可

- 市街地区域内や市街地区域外の道路により、通行できる車両の幅が異なりますので、道路管理者に確認するのがベストです。

(4)非農地

営業所とは異なり、市街地調整区域でも問題はありませんが、農地は×です。

(5)使用権原

ほとんどが営業所の時と同じと思って頂いて大丈夫ですが、賃貸借の場合には、使用目的欄の記載に注意しましょう。

「乗用車の駐車場に限る」「資材置き場」「倉庫」等の記載がある場合には、賃貸借契約書を修正してもらうか使用承諾書をいただくかで対応していく必要があります。

また広大な敷地内の車庫において、他事業者が許可・認可を得て使用している場合は、重複使用は認められないので、他事業者に車庫廃止の認可をしてもらう必要が出てくるケースもあります。

また同じ敷地を異なる事業者で分けて登録することは可能ですが、それぞれの車庫敷地内から公道に至る通路を確保しておく必要があります。

(6)その他

- 公道へ出るまでに私道を通らなければならない場合は、私道の通行についても承諾を得なければならない。

- 事業用専用車庫の必要があるため、同一敷地内でも他の車庫証明区画がある場合は、ちゃんと分ける必要があります。

- 河川付近の地域、学校の近くでは住民の反対が予想されるなど車庫選定する際の事前調査もしっかりと行いましょう。

6・車両要件

積載量がある車両であれば、1・4・8ナンバーのいずれでもOKですし、4ナンバーの小型バン車でもOK。

霊きゅう車は積載量が0ではありますがOKです。

構造変更により、3・5・7ナンバー(霊きゅう車は8)にできるのであれば、一般貨物自動車運送事業の計画として組み入れることが可能です。

※軽自動車及びオートバイは、そもそも許可区分が貨物軽自動車運送事業となるので、一般貨物自動車運送事業の許可車両としては使用できません。

またリース車両での申請は可能ですが、レンタル車両は認められません。

あくまでも自動車検査証の使用者欄に申請事業者が記載されることがポイントです。

さらに盲点になりますが、人口密集地で規制がある通称「自動車Nox・PM法」での車種規制をクリアしてない車両は登録できませんので、規制対象外地域から首都圏に営業所を出す際には注意する必要があります。

車両要件でいえば、基準緩和申請が必要な車両もあります、分かりやすくいえば、とても大きかったり、重かったりする車両です。

必ず、運輸支局や登録検査事務所の検査部門において、どのような申請が必要か確認して下さい。

4・まとめ

これまで一般貨物自動車運送業は許可を取得すれば、その後の更新はなく、業務停止命令や許可取消しといった処分を受けなければ、営業し続けることができました。 いわゆる物流2024年問題によって職場環境の処遇改善、運行に関わる労働時間の制限、拘束時間の制限など、様々な改善を求められ、そのために本来の業務に加えて事務作業や行政対応に要する手間も膨大となってきています。

2025年6月、議員立法により、運送業許可についても更新制となることが決定し、段階的に施行される見通しです。更新制が施行されるのは、3年以内になる思われますが、更新手続きが必要となると、それに備えた運行業務に関わる適切な書類の作成・保存が必要となってきます。

私自身大手宅配業者において約6年間ドライバーとして稼働してきた経験から物流業者が直面している現状を少しは理解できると自負しております。

はたして430休憩は、運転よりも配達している時間の方が多い、業者には必要なのか?と疑問には思っていましたが、会社自体も手探りで「とりあえず国の方針通り、4時間ごとに30分の休憩は取得して。」と言われるばかりでした。

また新規に事務員を採用するとなると年間を通して数百万の人件費がかかり、会社の経営を圧迫する要因となってしまいます。

そこで、運送業に特化した当HAYABUSA行政事務所に事務作業を外注していただくことにより、必要経費を抑えることができます。

これから一般貨物自動車運送業の許可を新規で取得しようとお考えの方や営業所や車庫の増設等をお考えの方など運送事業に関わることでお悩みの方はお気軽にご相談頂ければと思います。

精一杯、対応できるように頑張らせていただきます。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・国分寺市・国立市・武蔵村山市・昭島市・瑞穂町・福生市・立川市・府中市・日野市・羽村市・あきる野市・青梅市・練馬区・杉並区の◆運送業の新規許可◆貨物軽自動車運送事業届出(黒ナンバーでの運送)◆事業報告書・実績報告書の作成、提出代行◆第一種貨物利用運送事業登録◆自動車運転代行業◆レンタカー事業許可(自家用自動車有償貸渡許可申請)◆貨物軽自動車安全管理者の選任・届出はHAYABUSA行政書士事務所まで!